|

|

|

2/27��20�N�x������C�ҋZ�p���C�i���K�j�lj����C�̂��m�点

|

|

|

2/27��20�N�x������C�ҋZ�p���C�i���K�j�lj����C�̂��m�点

|

�@����20�N�x������C�ҋZ�p���C(���K)����u����Ă��Ȃ�����ΏۂɁA�lj����C������{�������܂��B

�@�C���^�[�l�b�g���͓d�b�ɂĂ��\��̏�A�K����u����܂��悤���ē��\���グ�܂��B

�@�Ȃ��A1���Ə�i�F�؍H��j1���̐�����C�҂Ɏ�u���`���t�����Ă��镽��20�N�x������C�ҋZ�p���C(���K)����u����Ă��Ȃ��ꍇ�A�@�߁i���j�Ɋ�Â����������Ȃ����鋰�ꂪ����܂��B

�����H�^���ԗ��@��91����3�i�����j

�����ԕ������Ǝ҂́A�ȗ߁i�{�s�K���j�Œ�߂鎖�������炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���H�^���ԗ��@�{�s�K����62����2��2��1����6���i�����j������C�҂ɓ��Y���C�������邱���B |

�@�ȉ���3�_����N�x����ύX�ɂȂ��Ă��܂��̂ł����ӂ��������B

�@�@���������C�i4���ԁj�ł��������̂��A1�����C�i6���ԁA9�F30�J�n�j�ɂȂ�܂����B

�@�@����u����6,000�~����8,000�~�ɂȂ�܂����B

�@�@���C���^�[�l�b�g�\���́u�\���t�v�ƂȂ�A�`���[�W���̈������Ƃ��͍s���܂���B�i��u���͓��������x�����j

1�D��t�J�n���y�ѐ\�����ݕ��@

�@�@�C���^�[�l�b�g�\��A�d�b�\��Ƃ�������21�N2��19���i�j10�����

�@�@���d�b�\��́A2��19��(��)�ȍ~�A����10������16���̊�

�i����12������13���j�ł��肢���܂��B

�@�C���^�[�l�b�g�\��

�@�@���\��݂̂Ń`���[�W���̈������Ƃ��͂���܂���B

�@�@����u���͌��C���Ɍ����ł������������B

�@�@�@�uTOSS�\��V�X�e���v�փ��O�C�����A�u���C�^�u�K��\���t�v���炨�\�����݉������B

�@�@�A�\��܂������u�[���v�����g�A�E�g���A��u�����ɂ������������B

���������uTOSS�\��V�X�e���v�͂����炩�灩������

�@�d�b�\��

�@�@���畔�i�d�b�F03�|5365�|4300�j�ɂ��\�����݉������B�Ȃ��A��u���͎�u�����̎�t���ɂ��x���������܂��̂ł��肢�v���܂��B

�i�x���ł͎�t�v���܂����j |

2�D���C�Ώێ�

�@�@ 1���Ə�A�Œ�1���̐�����C��

3�D����E��u����

����F1�J��30��

��u���i���ޔ�j�F8,000�~�i����Ŋ܂ށj�����C�����͓����z�z�v���܂��B

4�D����

2�� |

�@2��27���i���j |

3�� |

�A2���i���j |

�B3���i�j |

�C9���i���j |

�D10���i�j |

�E16���i���j |

�F18���i���j |

�G19���i�j |

�H24���i�j |

�I25���i���j |

|

5�D���

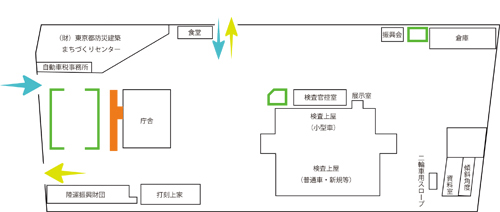

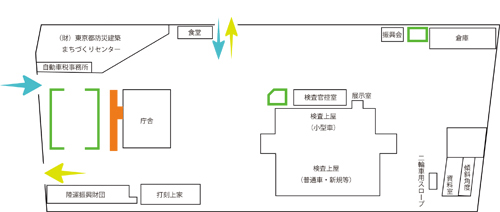

�����s�����Ԑ��������فi�U����{���j

���n�}���N���b�N����Ɗg�債�܂�

��ʁF�s�c��]�ː����V�h5���ډ��ԓk����7��

�i�s�c��]�ː��V�h�w�������u����2�w�ځj

6�D���C����

9�F30�`16�F30�i��t�J�n9�F10�j

7�D���C�����E���C����

���C���� |

����20�N�x�����Ԑ����V�Z�p�i�Z�p�ҁj |

���C���� |

�E�d�q���䎮�I�[�g�}�`�b�N�g�����X�~�b�V�����iCVT�j�̍\���@�\�y�ѓ_���E������

�ECVT���j�b�g�A�R���g���[�����j�b�g�����i�����̏������ݒ�

�E�����e�i���X��ƕ��@ |

8�D�u�t

�����C�u�t

9�D���C�������Q�������

��u�[�E�M�L�p��E�����Z�\�Ҏ蒠

�����K��Ƃ��₷�������ł��z���������B

10�D���̑�

�@�@���ԏ�͂���܂���B�����̌�ʋ@�ւ������p���������B

�@�A�{���C�ɂ��Ă̖₢���킹��

�@�@���畔�Z�p�ہi�d�b�F03�|5365�|4300�j

11�D�͂����ɂāA�u����20�N�x������C�ҁi�@�߁j���C�̏o���m�F�ɂ��āv�Ƃ̂��ē����͂��Ă���ꍇ�����邩������܂��A����̂��ē��Ƃ͈Ⴄ���C��ƂȂ�܂��̂őo����u���Ă����������ƂƂȂ�܂��B�����ӂ��������B

12�D�l���̗��p�ړI

�@�\���ɍۂ��A�����������܂����l���́A������C�ҋZ�p���C(���K)�̎�u�m�F�y�ъǗ��̂��ߓK���ɗ��p���A���p��͓K�ɔp���������܂��B

�y�W�����N�z

�@������20�N�x������C�ҋZ�p���C(���K)�����������I�����܂�

�@������20�N�x������C��(�@�߁E�Z�p)���C�̓��e��ύX���܂�

�@������20�N�x������C�ҋZ�p���C�i���K�j�̂��ē�

�@������20�N�x������C�ҋZ�p���C�i���K�j���{

|

2/26���ۈ���̍זڍ����̈ꕔ������(�V�[�g�x���g�E�^�s�L�^�v��)

|

�@���y��ʏȂ́A�����Ԉ��S�����Ɋւ��鍑�ۓI�ȋK�i�A�u�V�[�g�x���g�̎�t���u�ɌW�鋦��K���i��14���j�v�Ȃ�4�K�������A�̏�ɂ����ĉ������ꂽ���Ƃɔ����A�u���H�^���ԗ��̕ۈ���̍זڂ��߂鍐���v�i����14�N���y��ʏȍ�����619���j�̈ꕔ�����������i�����T�v���ʎ�1 �j�B �j�B

�@�����Ȃ́A�u�����̉����ɂ��A�����S�E�����\�̍��������Ԃ����y����ƂƂ��ɁA�����ԁE�����u�̍��ۗ��ʂ̉~�����A���Y�E�J���R�X�g�̒ጸ��������w�}���邱�Ƃɂ��A�����I�Ȏԗ����S���i����邱�Ƃ����҂����v�Ƃ��Ă���B

�����T�v

(1)

����K���̉����ɔ���������T�v�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�i�זڍ�����15���4���j

�@ ��֎Ԃ̐������u

�u��֎Ԃ̐������u�ɌW�鋦��K����78���v�̉����ɔ����A�ȉ��̂Ƃ���������܂��B

�y�K�p�Ώہz

����֎����Ԃɔ����鐧�����u�ɓK�p���܂��B

�y�����T�v�z

�s�[�N�u���[�L�W���iPBC�j�̌�����@���������܂��B

��PBC�i�s�[�N�u���[�L�W���j�����߂�v�Z����0.56/t ����0.566/t�ɉ��߂�it=�ԗ����x��40km/h�`

20km/h�܂łɌ������鎞�ԁi�b�j �B�j

��PBC�l�̌����������_�ȉ��R���܂łƂ��܂��B

���������ɂ����āAABS����������Ă����֎����Ԃ̑��x��40km/h�` 20km/h�̊ԁA���s�̎ԗ��v���ł���ABS����ڑ��̏�Ԃł��邱�Ƃɉ����A�V���ɔ�쓮�̏�Ԃł��悢���ƂƂ��܂��B

�y�K�p�����z

���V�^�ԁF����21�N6��18�����K�p���܂��B

���p�����Y�ԁF����23�N6��18�����K�p���܂��B

�i�זڍ�����30���2���y�ё�3���j

�A ���ȃx���g

�u���S�x���g�̃A���J���b�W�ɌW�鋦��K���i��14��)�v�y�сu���ȃx���g�ɌW�鋦��K���i��16���j�v�̉����ɔ����A�ȉ��̂Ƃ���������܂��B

�y�K�p�Ώہz

�������ԁi��֎����ԁA���ԕt��֎����ԋy�эō����x20km/h�����̎����Ԃ������j�ɓK�p���܂��B

�y�����T�v�z

ISOFIX�A���J���b�W�̎������@�y�э��ȃx���g�̃E�G�r���O�������@���������܂��B

�� ISOFIX�̐ÓI���x�v���ł���K��d�܂ł̒B�����Ԃ��Q�b�ȓ�����30�b�ȓ��ɉ��߂܂��B

�����ȃx���g�̃E�G�r���O�������ɂ����āA�E�G�r���O�����莎�����Ɏ����@���~�߂���9,800N���B���_�ő��肵�Ă������̂��A�����@���~�߂đ��肷��悤�ɉ��߂܂��B

�������̓|���G�X�e���������D�肵���E�G�r���O�ɂ��ẮA��������]����9,800N����Ԃł̑��肩��A������Ԃł̑��肷��悤�ɉ��߂܂��B

�y�K�p�����z

������24�N7��1�����K�p���܂��B

�i�זڍ�����42���1���A��8���y�ё�11���j

�B �z���ό^�O�Ɠ�

�u�z���ό^�O�Ɠ��ɌW�鋦��K���i��123���v�̉����ɔ����A�ȉ��́j�Ƃ���������܂��B

�y�K�p�Ώہz

�������ԁi��֎����ԁA���ԕt��֎����ԁA�O�֎����ԁA�팡�������ԁA��^���ꎩ���ԁA���^���ꎩ���ԕ��тɃJ�^�s���y�т����L����y�����Ԃ������j

�B

�y�����T�v�z

�z���ό^�O�Ɠ���LED���W���[�����g�p�\�Ƃ��܂��B

�����i��ԂŎ�v�Ȃ���Ⴂ�O�Ɠ������LED���W���[���̑�������1,000���[�����ȏ�Ƃ��܂��B

�������̈قȂ�LED���W���[�����g�p����ꍇ�A����炪���������v�n�E�W���O���ő��݂Ɍ݊��o���Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂƂ��܂��B

�� LED���W���[����13.5V�i�����d�q���䑕�u���g�p����ꍇ�͐\���҂��w�肷��d���j�ő��肵�A����l��0.7���悶�ēK�����f���邱�ƂƂ��܂��B

��LED���W���[���͐ԐF�����ɂ��Ă��̌��x���K�肵�܂��B

��LED���W���[����UV���ˎ�����K�p���܂��B

�y�K�p�����z

���{�s�����K�p���܂��B

(2) ���̑��̊�����T�v�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�i�זڍ����ʓY89�j �ԍڋL�^����L����f�B�W�^�����^�s�L�^�v

�y�����T�v�z

��������������L���A�����ɉ^�s�f�[�^�����L�^���邱�Ƃ��ł���f�B�W�^�����^�s�L�^�v�ɂ��ẮA�O���C���^�t�F�[�X���y�я��`�B�}�̂���������Ă��Ȃ���Ԃł����̎|���x�����Ȃ��Ă��悢���ƂƂ��܂��B

�y�K�p�����z

���{�s�����K�p���܂��B |

�y �Y�t�����z

�@�@�ʎ�1

�@�@�Q�l1

�@�@�Q�l2

|

2/25�������A�A����21�N�x�}�C�J�[�_���L�����y�[���X���[�K�����W

|

�@�Вc�@�l�@���{�����Ԑ����U����A����ł́A�u���[�U�[�̕ێ�Ǘ��ӔC�ӎ��̌���v���e�[�}�ɁA�u�}�C�J�[�_���L�����y�[���v�i�����ԓ_���������i�S���L�����y�[���j�̃X���[�K���i�W��j���W����Ɣ��\�����B

�@��W����X���[�K���̃e�[�}�́u���[�U�[�̕ێ�Ǘ���C�ӎ��̌���v�B

�@��N�x�̃X���[�K���́w�悭���鈤�ԂɊ��ӂƓ_�����x�ŁA�����̒ʋ�W���[���Ŋ��Ă���}�C�J�[���������C�����Ɠ_���E�������s���A���S�E���S�̃J�[���C�t�Ɍq�����Ă������Ƃ��A�킩��₷���\��������i�B

�@����̂Ȃ�����A�����ȐR���ɂ��ŗD�G�܁i1�_�j��I�o���A����21�N�x�̃L�����y�[���X���[�K���Ƃ��č̗p�B�ŗD�G�܂̎�҂ɂ͏܋��Ƃ���10���~�悷��B�܂��A���I��300���ɁA�L�����y�[���L�����N�^�[�ł���g�Ă�h�́u�ʂ�����݁v�������́u�������v���v���[���g����B

�@�u�}�C�J�[�_���L�����y�[���v�́A�����Ԃ̓K�ȓ_���E�����̎��{���i��ʂ��Ď����Ԃ̎��̖h�~��}�邱�Ƃ�ړI�ɖ��N9���A10����2�J���Ԃɂ킽���ēW�J������̂ŁA���a61�N����p�����Ă���A���N��24��ڂ��}����B

�@����̏ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�

����21�N�x�}�C�J�[�_���L�����y�[���u�X���[�K���ďW�T�v

�e�[�}�F�u���[�U�[�̕ێ�Ǘ���C�ӎ��̌���v�i�����̃N���}�͎����Ŏ��j

������@�F

���L��2�ʂ�̉��傪�\�ł��B

�@�n�K�L�ɂ�鉞��

�u���[�U�[�̕ێ�Ǘ���C�ӎ��̌���v���e�[�}�ɂ����X���[�K���i�W��j���n�K�L1���ɂ�1�_�ƁA����҂́��Z���A�����A�N��A�E�ƁA�d�b�ԍ��L�̏�A���L����܂ł����艺�����B

�m�����n��106�|6117

�Z�{�q���Y�X�ǎ�������27��

�i�Ёj���{�����Ԑ����U����A����

�u�L�����y�[���X���[�K���v�W

�A�����A�̃z�[���y�[�W��ɂ�鉞���i3��2���i���j�����t�J�n�j

URL�Fhtt://www.jaspa.or.jp/

���F����21�N4��30���i�j���n�K�L�̏ꍇ�͓�������L��

���T�F�E�ŗD�G�܁i1���j�܋�10���~

���u����21�N�x�}�C�J�[�_���L�����y�[���v�̃X���[�K���Ƃ��č̗p���܂��B

�E����ґS���̒�����A���I��300���̕���"�Ă�"�́u�ʂ�����݁v���u�������v�̂����ꂩ���v���[���g���܂��B

���\�F

���A��������ȐR������ђ��I���s���A�ŗD�G�܂̕��ɂ�5�����ɒ��ژA�����A�v���[���g���I�̕��ɂ�8���ɏܕi�̔����������Ĕ��\�ɂ��������Ă��������܂��B

���̑��F�ŗD�G�܍�i�̒��쌠�͓��A����ɋA���������܂��B

|

|

2/25���d�q�u���[�J�[�������L�����y�[���D�]�ɂ����ԉ����I

|

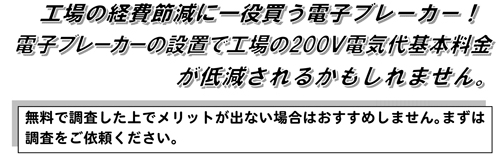

�@����21�N2�������݁A160�ȏ�̑g�����H��ɐݒu�����Ă��������Ă���܂��d�q�u���[�J�[�́u30���Ԃ������L�����y�[���v���D�]�ɂ�����21�N5��31���܂ʼn����������܂��B

�@

�{�u���[�J�[�͍H��̓��͂̊�{������ጸ��������̂ł����A�H����̏�g�����H��Ƀ����b�g���o��ꍇ�̂ݒ�Ă����Ă��������Ă���܂��B���̋@��ɒ����˗������Ă݂Ă͂������ł��傤���B

�y�ڍׂ͂�����̃`���V���������������z

�@���H��̌o��ߌ��Ɉ���d�q�u���[�J�[!!

�����⍇���E���p���́A

�@ �����s�����Ԑ������H�g��

�@�@�@�@���o�ϕ��i�i��E���n�u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@ �d�b03-5365-3611

�@�@�@�@�������x���i�����u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@ �@�d�b03-3859-2611

�@�@�@�@�������x���i�����u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�b042-526-0771

�@�@�@�@�������q�x���i�����q�u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@�d�b042-691-6105

|

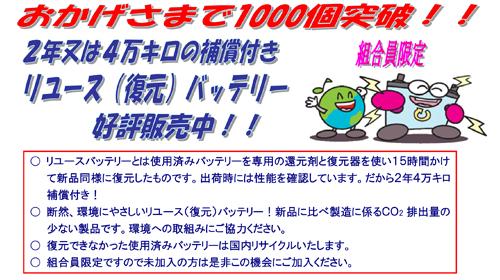

2/25�� �����o�b�e���[�D�]�̔����I�i1000�˔j�I2�N����4��km�ۏ�!)

|

�y�ڍׂ͂�����̃`���V���������������z

�@�������[�X�o�b�e���[�D�]�̔���!!

�����⍇���E���p���́A

�@ �����s�����Ԑ������H�g��

�@�@�@�@���o�ϕ��i�i��E���n�u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@ �d�b03-5365-3611

�@�@�@�@�������x���i�����u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@ �@�d�b03-3859-2611

�@�@�@�@�������x���i�����u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�b042-526-0771

�@�@�@�@�������q�x���i�����q�u���b�N�S���j�@�@�@�@�@�@�@�d�b042-691-6105

|

2/25�� �ሳ�d�C�戵���Ɩ��ɌW����ʋ���u�K��`�����Ԃ̐����Ɍ���`

|

�@�n�C�u���b�h�ԁi�d�C�����ԓ��j�̓_���E�����́A�ሳ�d�C��H�i����750�{���g�ȉ��j�������ׁA�J�����S�q���@��59���y�ѓ��@���S�q���K����36���S���̋K��ɂ����ʋ���̎�u���K�v�Ƃ���Ă��܂��B

�i�m�F���K�ɂ̓g���^�F�v���E�X�i����288�{���g�j���g�p�������܂��B�j

�y�J�ÊT�v�z

���{����

|

���

|

�u�K

����

|

�u�K���e

|

��u��

|

|

|

|

9:30

�`

17:00

|

�E�d�C�Ɋւ����b�m��

�E��Ə�̒��ӎ���

�E���d�������̋~�}���K

�E���Ԃł̊m�F���K

�E�W�@����

|

6,000�~

�i������E�ō��j

|

�y�\�����@�z

�@����20�N4��2���i�j�ߑO10������C���^�[�l�b�g�ɂ���t���J�n�������܂��B

�@(1)TOSS�\��V�X�e�����O�C����A�u���C/�u�K�\���t�v��I�����A���\�����݂��������B

�@(2)�\��܂�����A��u�[���v�����g�A�E�g���A��u�����ɂ��������������B

�y���������������������́z

�@(1)�ʐ^�i�c3cm�~��2.4cm�C���ؗp�j�P��

�@(2)��u��6,000�~�i�ō��݁j

�@(3)�M�L�p��

�@�@�@�@�����K��Ƃ��Ղ������ł��z���������B

�y�� �� ���z

�@��u�Ώێ҂������m�L���i���Ƃ����Ă��������܂��B

�@���s���ȓ_������܂�����A���畔�i03-5365-4300�j�܂ł��⍇�����������B

�y���\���͂����炩��z

(�N���b�N�����TOSS�\��V�X�e����\�����܂�)

|

2/25�����畔�E�e�팤�C��J�u�̂��ē��i2009�N4�`6���j

|

���e��@�茤�C�ȊO�̋Z�p�I�Ȍ��C��ł��B

1�D�f�B�[���[�ʋZ�p���C��(�������Y�����Ԕ̔�(��))

�@�������Y�����Ԕ̔�(��)�C���X�g���N�^�[�ɂ��ACAN�ʐM�̓�����A�I�[�g�A�N�e�u�e�X�g�����ڍׂȎ����Ǝ��Ԃʼn�����錤�C����J�Â������܂��B

�@�ߋ��̎�u�҂���͐��ȕ]�������������Ă��錤�C��ł��̂ŕ����Ă��Q�����������B

���{����

|

���

|

�u�K

����

|

�u�K���e

|

���

|

��u��

|

����21�N

5��12���i�j

|

|

9��30���`

16��30��

|

�E�G���W���̌̏�f�f

�E�b�`�m�ʐM�̊�{�ƌ̏�f�f(��ı�è��ý�)

�E�p���[�E�C���h�E���ݍ��ݖh�~���u�̏�����

|

10�� |

���

5,000�~

|

����21�N

�U���X���i�j

|

|

10��

|

���

5,000�~

|

�Q�D�u2�N�_�������̊�b�Ǝ����v���C��i�Ԍ��������n�߂�ꂽ���̊�b�K���R�[�X�j

�@�Q�N�_�������̐��������@�A�菇�Ȃǂ���{�ɗ����Ԃ�K�����܂��B

���{����

|

���

|

�u�K

����

|

�u�K���e

|

���

|

��u��

|

����21�N

4��4���i�y�j

|

|

10���`16��30��

|

�E�Q�N����_���p�����L�^������p�����_�����ʂ̓_����̊m�F

�E�e���̓_���v�̂̊m�F

�E�e���̕s��̔���@

�E�����@��ɂ�鑍���f�f

|

10��

|

�e��

��� 5,000�~

|

3�D�u�y��C�i�N�C�b�N���E�h���j�v���C��

�@���q���܂ւ̃T�[�r�X���j���[�̒lj��A���v����̎�i�Ƃ��Čy��C�����ڂ���Ă��܂��B

�@�y��C�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������K�������ė������Ă��������܂��B

�@�@�@�u�t�F�i���j�����G�[�W�F���V�[

���{����

|

���

|

�u�K

����

|

�u�K���e

|

���

|

��u��

|

����21�N

4��25��(�y�j

|

|

10���`

16��30��

|

�E�y��C�̍�Ɣ͈̗͂���

�E��A�̍�Ƃ𗝉����Ă��������̌��u�K

|

10��

|

���

5,000�~

|

�S�D�u�v���̐�ԁ��{�f�B�R�[�g�v���C��

�@�{�H����r�I�₳�����u�{�f�B�[�R�[�e�B���O�v�����Љ�܂��B

�@�@�u�t�F�i���j�����G�[�W�F���V�[

���{����

|

���

|

�u�K

����

|

�u�K���e

|

���

|

��u��

|

|

|

|

13���`

16��30��

|

�v���̐�Ԃ̎d������A�����A�R�[�e�B���O����A�̍�Ƃ𗝉����Ă��������܂��B

|

|

|

�T�D�u�d�C����v���C��i�d�C��H�}�̊�b�j

�{���C�ł́A�d�C�����ȕ���ΏۂɁA�d�C�̊�b�̏K����ڎw���܂��B

���{����

|

���

|

�u�K

����

|

�u�K���e

|

���

|

��u��

|

����21�N

�T��16���i�y�j

|

|

13���`

16��30��

|

�E�d�C��H�̊T�v

�E�d�C��H�̍\���Ƒ���

�E�d�C�z���}�E��H�}�̗����K��

�E�T�[�L�b�g�E�e�X�^�̑���Z�p

|

10��

|

���

3,000�~

|

�@�����͑S�ď���ō��݂ł��B�u���C��v�̎�t�͉��L�d�b�ɂď���܂��B

�@������ɂȂ莟��A���ߐ�ƂȂ�܂��̂ł��������������B

�@�����̂��Q�������҂����Ă���܂��B

�����⍇����

�@�@�@���畔�i�d�b03-5365-4300�j

|

2/25���N�x���͌����ꂪ���G���܂��B���̂̂Ȃ��悤�ɐS�����Ă�������

|

�@���N�A�N�x���͌����E�o�^�Ɩ������ɍ��G���邱�Ƃ��\�z����܂��̂ŁA���\���́A���߂ɍs���悤���肢�������܂��B

�@�܂��A�N�x���̔ɖZ���͈ꕔ�̌�����ɂ����āA�p�������\���V�K�����\���ɂ�����ԂƂȂ�܂��B

�@�Ԍ��\��������ł����₷�����邽�߂ɂ����f�L�����Z���ƂȂ�Ȃ��悤�A�����ӂ��������B

|

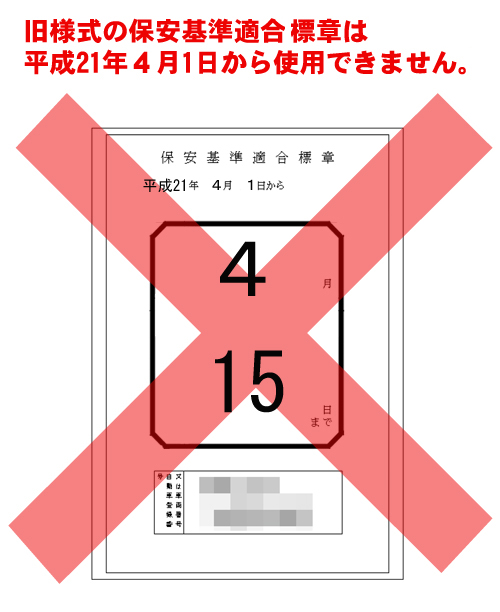

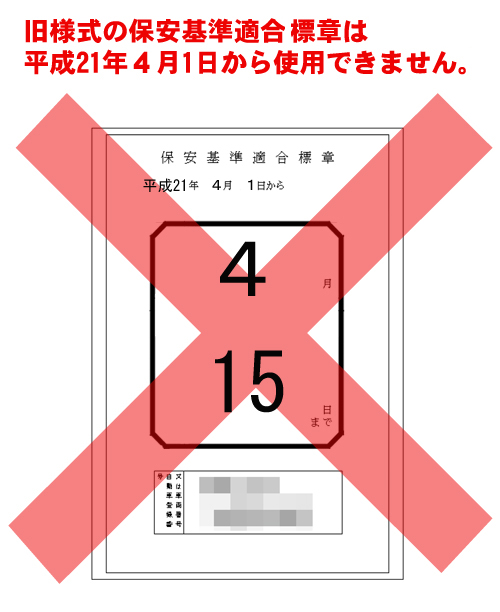

2/25�����l���̕ۈ���K���W�͂�4/1����g�p�ł��܂���

|

�@���l���̕ۈ���K���W�͕͂���21�N�S��1������g�p�ł��܂���B

�@���l���̕ۈ���K���W�͂��������̕��́A�ȉ��̓_�ɂ����Ӊ������B

�@���l���̕ۈ���K���W�͂� ����21�N3��31���܂��\�t���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@������21�N�R��31�����߂��āA���l���̓K���W�͂�O�ʃK���X�ɓ\�t���Ă�����ۈ���ᔽ�ɂȂ�܂��̂ł����ӂ��������B |

�@

|

2/25���U����A���H�g���Վ�������i���ƌv��y�ю��x�\�Z�ĐR�c�j�J�Â̂��ē�

|

����20�N�x���ƌv��ċy�ю��x�\�Z�Ă̐R�c�����肢����U����A���H�g���̗Վ�������������فi�{���j�ɂ����ĉ��L�ɂ��J�Â������܂��B ����20�N�x���ƌv��ċy�ю��x�\�Z�Ă̐R�c�����肢����U����A���H�g���̗Վ�������������فi�{���j�ɂ����ĉ��L�ɂ��J�Â������܂��B

�y�����z�F����21�N�R��25���i���j

�@�@�@�@�@�s���H�g���t�Վ������F14��

�@�@�@�@�@�s�U����t�Վ�����F15��

�y�ꏊ�z�F�u�����s�����Ԑ����������@�R�K�@���c���v

|

�@�Ȃ��A�U����Վ�����̌��Ď���������ӂ��߁[�����2009�N�R�����ɓ����������܂��̂ł��ڒʂ����������B

�@���H�g���Վ������̒ʒm�y�ь��Ď����͑���e�ʂɂ��ē��\���グ�܂��B

|

2/24���i��Ԍ����A���ɃA�v���[�`�̓h���H���̂��m�点

|

�@�����Ԍ����@�l�֓�������(�i��Ԍ���)�ł́A���ɃA�v���[�`�̓h���H�����s�����߁A�~�n���̈ꕔ�ɗ������邱�Ƃ��Ɣ��\�����B

�@�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�B

���ɃA�v���[�`�̓h���H���̂��m�点

�@�������A�����^�A�x�ǂ̂����p�ɂ�����A�������Ƃ����͂����肠�肪�Ƃ��������܂��B

�@���̓x�A���ɃA�v���[�`�̓h���H�������L�̊��ԂɎ��{�v���܂��B

�@�H�����Ԓ��͂��s�ւ��������v���܂����A���S�ɋC�����č�ƒv���܂��̂ŁA�F�l���ɂ́A�����������Ƃ����͂����肢�v���܂��B

�@���H���ꏊ

�@�@���ɃA�v���[�`�i���}�Q�Ɓj

�@���H������

�@�@����21�N3��7��(�y)�`����21�N3��22��(��)

|

|

2/24�����n�Ԍ���A�@�B�̏�ɂ��1�ԃR�[�X���

|

�@�����Ԍ����@�l�֓����������n������(���n�Ԍ���)�ł́A�@�B�̏�ɂ��A1�Ԍ����R�[�X���펞������Ɣ��\�����B

�@�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�B

���m�点

�җl�e��

�@����21�N2��24�����A�@��̏�ɂ��R�������K��2�|2�Ɋ�Â��A���ʂ̊�1�ԃR�[�X���펞���v���܂��B

�@���G���\�z����A�F�l�ɂ͂����f�����|���v���܂����A�������Ƃ����͂����肢�v���܂��B

�@�K���������̎w���ɏ]���悤���肢�v���܂��B

�@���s���ȏꍇ�́A���߂��̌������ɂ��m�F�������B

�����Ԍ����Ɨ��s���@�l

�֓��������@���n��������

|

|

2/23�����ȁA ��ɘa�����Ԃ͈̔͊g��E���m��

|

�@�����Ȃ́A���H��ʂ̈��S�̊m�ہA�\���҂̕��S�y���A�����̌��������𑣐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�u��ɘa�����Ԃ̔F��v�̂ɂ��āi�˖��ʒB�j�v���̈ꕔ�����������B

�@ �ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�B

(���u���H�^���ԗ��̕ۈ���v��55���i��̊ɘa�j�ł́A�w���̍\���ɂ��Ⴕ���͂��̎g�p�̑ԗl������ł��邱�Ƃɂ��ۈ���y�ь��Q�h�~��x�Ⴊ�Ȃ��x�ƒn���^�A�ǒ����F�肵�������Ԃɂ��ẮA�ۈ���̋K��̈ꕔ�ɂ��ēK�p����Ȃ�)

�@(�V���Ώƕ\��������)����ɘa�����Ԃ̔F��v�̂ɂ��āi�˖��ʒB�j�̈ꕔ�����ɂ��āy��ɘa�̔F��ꊇ�������ł��鎩���Ԃ͈̔͂̊g��E���m���z (850k) (850k)

|

1.�@��ɘa�̈ꊇ�F�肪�ł��鎩���Ԃ͈̖̔͂��m���E�g��

�@��ɘa�̔F��́A��䂲�Ƃɍs�����Ƃ������ł����A�g�p�҂���肵�Ȃ��Ă��ۈ���y�ь��Q�h�~��x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂�����̂ɂ��ẮA�����䐔���ꊇ���čs�����Ƃ��ł��邱�ƂƂ��Ă��܂��B���ʁA���̈ꊇ�F�肪�ł��鎩���Ԃ͈̔͂����̂Ƃ��薾�m���E�g�債�܂����B

(1)�@�g���N�^�̊�ɘa�̔F��Ɋւ��A�V�^�͏o���Ă��鎩���ԂƔ�r���đ傫�ȑ��Ⴊ�Ȃ��A�ԗ����d�ʓ����͏o�l�Ɣ�r����±400kg�͈͓̔��ɂ�����̂ɂ��āA�ꊇ�F�肷�邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��܂����B

(2)�@�����\�ȉݕ���A������A������w����8�Ԏ�̃Z�~�g���[���x�̊�ɘa�̔F��Ɋւ��A�V�^�͏o���Ă��鎩���ԂƔ�r���đ傫�ȑ��Ⴊ�Ȃ��A�ݕ������ԉ^�����Ɨp�����ԂƂ��ēo�^�������̂ɂ��āA�V���Ɉꊇ�F��ł��邱�ƂƂ��܂����B

�y����8�Ԏ�̃Z�~�g���[���z

2.�@��ɘa�̔F���\�����邱�Ƃ��ł��鎩���Ԃ̖��m���E�lj�

(1)�@���ەu���{�݂�ۈ��������邽�߂̎����ԂɐF��]�������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃm�����܂����B

(2)�@���ۊC��R���e�i��A������Ԏ���2���ł���킯��������Ԃ̂����A���d������ł�����̂ɂ��āA�ԗ����d�ʂ̊�ɘa���s�����Ƃ��ł���悤�ɂ��܂����B

|

|

2/23�����ȁA

�u���b�_���`���G�X�e���v�g�p�ԗ��̓_�������K�C�h���C�����\

|

�@�����Ȃł́A�ߔN�A�p�H�p����؎���A�哤���Ȃǂ̐A�����������Ƃ��Đ��������u���b�_���`���G�X�e���v���y���̑�֔R���Ƃ��Ċ��̂̃f�B�[�[�������ԂɎg�p�����Ă��鎖����A���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�������g�p����ۂ̎����Ԃ̈��S�������m�ۂ��邱�Ƃ�ړI���_���������̃K�C�h���C�� �����\���܂����B �����\���܂����B

�@���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�������g�p���郆�[�U�[����A�ԗ�������_�������ɂ��đ��k���������ۂɂ́A�{�K�C�h���C���ɉ������A�h�o�C�X��Ή�������悤���肢���܂��B

�@(����������5���ȉ��̌y�������R���́A�����O�̃o�C�I�f�B�[�[���R�������̋K�i�ɓK�����Ă��邱�Ƃ�O��ɁA�ʏ�̎����ԔR���Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ��\�ł��B�������Ȃ���A�ʏ�̌y���ƔR�����قȂ邽�߁A�K�ȔR���i���̊m�ۂɉ����A�ԗ������A�_���������s��Ȃ���A�ԗ��s���r�o�K�X����̈����Ȃǂ������N���������ꂪ����܂��B)

�i1�j���Z�x�o�C�I�f�B�[�Z���R�����̎g�p�Ԃ̔���

�y���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�����̎g�p�ɂ��ԗ��s����h�~�̂��߂̃K�C�h���C�� 2�łɋL�ځz 2�łɋL�ځz

�@�����Ԍ����̔��l���ւ̋L��

�@�E�R���p�H�p���R�����p

�@�@�i�p�H�p���R���̃o�C�I�f�B�[�[���R�����g�p���鎩���ԁj

�@�E�o�C�I�f�B�[�[��100���R�����p

�@�@�i���b�_���`���G�X�e��100���R�����g�p���鎩���ԁj

�@�E�i�m�@����[�u���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�����p

�@�@�i���������̕i���̊m�ۓ��Ɋւ���@��������[�u�Ώۃo�C�I�f�B�[�[���R�����g�p���鎩���ԁj

�i���Ӂj���Z�x�o�C�I�f�B�[�Z���R�����̎g�p�Ԃ̎����Ԍ����̌^�����ɉ������Ӗ�����u���v�̋L�ڂ͂���܂���B�܂��A�y����R���Ƃ��Ďg�p���\�Ȃ��Ƃ���R���̎�ނ́u�y���v�̂܂܂ƂȂ�܂��B

�i2�j���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�����g�p�҂��_�������㓙�ŗ��ӂ��ׂ��_

�@�@�@�@�@�y���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�����̎g�p�ɂ��ԗ��s����h�~�̂��߂̃K�C�h���C�� 8�łɋL�ځz 8�łɋL�ځz

�@�ԗ��_���́A���H�^���ԗ��@�Œ�߂�ꂽ����_�����s�����A���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�����̓������l�����A�ȉ��̓_����lj����Ď��{���ׂ��ł���B

�@�܂��A�o�C�I�f�B�[�[���R���̕ώ��́A�ԗ����S�㓙�Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ���A�ԗ��_���݂̂Ȃ炸�A�ۊǂ��ꂽ�o�C�I�f�B�[�[���R���̐���ɂ��Ă��A����I�Ɋm�F����K�v������B

1�j����_��

�@�g�p�O�Ɉȉ��̎�����_�����A���̌��ʂ��L�^����B

�@�R���L���b�v�A�R���z�[�X�A�e�R���z�[�X�Ȃ��ځA�G���W�����[�����̔R���z�Ǔ��R�����u����̔R���R��A�R���ɂ��݂��Ȃ����Ƃ�ڎ����͎�ł�����Ċm�F����B

�A�r�C�K�X�̐F�̏A�ɂ����̏��m�F����B

�B�G���W���I�C���ʂ����x���Q�[�W�Ŋm�F����B�G���W���I�C�����ւ̃o�C�I�f�B�[�[���R���̍����̗L�����m�F����B

�C�R���⋋���́A�⋋�ʂƂ��̍ۂ̑��s�������L�^����B

2�j�������_��

�_������ |

�_���ӏ� |

�_�����e |

�_�����@ |

3������ |

�R���G�������g |

�G�������g���h���̑u�G���̕t���̊m�F |

�ڎ��_�� |

3������ |

�R���z�[�X |

�R���^���N���畬�˃|���v�܂ł̊Ԃ̃z�[�X�ނ���̔R���R��A�ɂ��݂̗L�����m�F |

�ڎ��_�� |

3������ |

���˃|���v

���u�W |

�G���W�����ӂ̕��˃|���v�֘A���u����̔R���R��A�ɂ��݂̗L�����m�F |

�ڎ��_�� |

3������ |

�G���W���I�C�� |

�G���W���I�C���ւ̔R���̍����̗L�����m�F |

�ڎ��_�� |

3������ |

�r�o�K�X���� |

�r�o�K�X�̐F�A�ɂ������m�F |

�ڎ��_���A�L�C�m�F�A�����e�X�^�[�ɂ�鑪�� |

3������ |

EGR�V�X�e�� |

�z�C�n���ʂւ̃f�|�W�b�g�̕t���̗L�� |

�����H�ꓙ�ɂ�镪���A�ڎ��_�� |

3�j�G���W���o�͕s�������������ꍇ�̓_��

�G���W���̏o�͕s���i�����s�ǁA�G���W����]�s����A�G���W����]�㏸�s���j�ȂǑ��s�Ɏx�Ⴊ���������ꍇ�́A�R�����ˌn�Ƀg���u�����������Ă��邨���ꂪ���邱�Ƃ���A�����H��֓��ɂ��A���L�𒆐S�ɓ_������B

�@�@���˃m�Y���̕�����ԁA���ˈ��A�ゾ��̓_��

�@�A���˃|���v�W�̑��u�_��

�@�B�G���W�����k���̑���

�@�C�R���^���N���̒��a���̊m�F

�@�D�R���t�B���^�[�̖ڋl�܂�

�@�E���^�[���R���̖߂��

�@�F�ԍڃR���s���[�^�[�f�f�ɂ��G���W����Ԃ̊m�F

|

�@�y�Q�l�����z

�@���K�C�h���C�����m�p�p���t���b�g�u���Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�������g�p�����F�l�ցv

�@�����Z�x�o�C�I�f�B�[�[���R�����̎g�p�ɂ��ԗ��s����h�~�̂��߂̃K�C�h���C��

|

2/23�i��Ԍ����5�E6�R�[�X����������܂�

|

�@�����Ԍ����Ɨ��s���@�l�֓������������ۂ��A�i��Ԍ���̑�5�R�[�X�Ƒ�6�R�[�X������|�̈ē�������܂����̂ł��m�点�������܂��B

�@�Ȃ��A�ύX��3����{��\�肵�Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

|

2/19������21�N�t�̑S����ʈ��S�^���͂S���U���`15��

|

�@���t�{���A�u����21�N�t�̑S����ʈ��S�^�����i�v�j�v�̒ʒm������܂����̂ł��m�点�������܂��B

�@�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�

����21�N�t�̑S����ʈ��S�^�����i�v�j

����21�N�Q���U��

������ʈ��S���c

��ʑ��{������

��P�@�ړI

�@

�{�^���́C�L�������Ɍ�ʈ��S�v�z�̕��y�E�Z����}��C��ʃ��[���̏���Ɛ�������ʃ}�i�[�̎��H���K���t����ƂƂ��ɁC�������g�ɂ�铹�H��ʊ��̉��P�Ɍ�������g�𐄐i���邱�Ƃɂ��C��ʎ��̖h�~�̓O���}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

��Q�@����

�@�P�@�^�����ԁ@����21�N�S���U��(��)����15��(��)�܂ł�10����

�@�Q�@��ʎ��̎��[����ڎw�����@�S��10���i���j

��R�@���

�@

���t�{�C�x�@���C�����ȁC�@���ȁC�����Ȋw�ȁC�����J���ȁC�_�ѐ��Y�ȁC�o�ώY�ƏȁC���y��ʏȁC�h�q�ȁC�s���{���C�s�撬���C�����Ԍ����Ɨ��s���@�l�C�Ɨ��s���@�l�����Ԏ��̑�@�\�C�Ɨ��s���@�l���{�������H�ۗL�E���ԍϋ@�\�C�����Ԉ��S�^�]�Z���^�[�C�y�����Ԍ�������,

(��)�S���{��ʈ��S����C (��)���{���H��ʏ��Z���^�[�C(��)�S����ʈ��S��̉�A����C(��)�S���{�w�莩���ԋ��K������A����C(��)�S����֎Ԉ��S���y����C(��)���{�����ԘA���C(��)���{�o�X����C(��)�S���{�g���b�N����C(��)�S����p�����ԘA����

��S�@���^

�@

�ʎ��̂Ƃ���(���t�{�փ����N���܂�)

��T�@�^���d�_

�@

�t�̌�ʈ��S�^���ł́C�V���w�������ɑ����ʃ��[���̗����ƌ�ʃ}�i�[�̏K���t�����d�v�ۑ�ƂȂ�ƂƂ��ɁC�{�i�I�ȍ���Љ�ւ̈ڍs�ɔ�������҂̌�ʎ��̏�ɓI�m�ɑΏ����邽�߁C�u�q�ǂ��ƍ���҂̌�ʎ��̖h�~�v���^���̊�{�Ƃ���ق��C���̏d�_���߂�B

�@�P�@�S���d�_

�@�@(1)�@�S�Ă̍��Ȃ̃V�[�g�x���g�ƃ`���C���h�V�[�g�̐��������p�̓O��

�@�@(2)�@���]�Ԃ̈��S���p�̐��i

�@�@(3)�@�����^�]�̍���

�@�Q�@�n��d�_

�@�@�s���{���̌�ʑc��́C��L�P�̑S���d�_�̂ق��C�n��̌�ʎ��̎��ԓ��ɑ����ĕK�v������Ƃ��́C�n��̏d�_���߂�B

��U�@�^���d�_�Ɋւ����Ȑ��i����

�P�@�u�q�ǂ��ƍ���҂̌�ʎ��̖h�~�v�Ɋւ��鐄�i����

�@�q�ǂ��ƍ���Ҏ��g�̌�ʈ��S�ӎ��̍��g��}��ƂƂ��ɁC��ʂ̉^�]�ҁC���̑��̌�ʎQ���҂̎q�ǂ��ƍ���҂ɑ���ی�ӎ��̏�����}��C�q�ǂ��ƍ���҂̌�ʎ��̂�h�~���邽�߁C���̍��ڂ𐄐i����B

�@(1)�@�ʉ��E�ʊw���ԑѓ��ɂ�����X���ł̗c���E�����ɑ����ʈ��S�w���C�ی�E�U�������̓O��

�@(2)�@����҂̉^���E�^�]�\�͓��̗����Ɋ�Â����S�s���ƕی슈���̓O��

�@�@�A�@����Ҏ��g�ɂ��g�̋@�\�̕ω��̓I�m�ȔF���Ɋ�Â����S�s���̎��H

�@�@�C�@�X���ł̍�����s�ҁE�d���Ԃ������p�ҁE����]�ԗ��p�҂ɑ����ʈ��S�w���C�ی�E�U�������̑��i

�@�@�E�@����^�]�ҕW���i����҃}�[�N�j�̎g�p���i�ƍ���҃}�[�N��\�����Ă��鎩���Ԃɑ���ی�`���̎��m�O��

�@�@�G�@�������H��ʖ@�ɂ��V�T�Έȏ�̉^�]�҂̖Ƌ��؍X�V���ɔF�m�@�\��������������邱�Ɓi����21�N�U���P���{�s�j�̎��m�O��

�@�@�I�@����^�]�҂ɑ���v�����̂���^�]�̎��H

�@(3)�@��ԊO�o���ɂ����锽�ˍޗp�i���̊��p�̑��i

�@(4)�@�Q���E�̌��E���H�^�̌�ʈ��S���瓙�̐��i�ɂ���ʃ��[���E�}�i�[�̗�������ƈ��S�s���̎��H

�@(5)�@�X�N�[���]�[���C�V���o�[�]�[�����𒆐S�Ƃ���q�ǂ��ƍ���҂̈��S�Ȓʍs���m�ۂ��邽�߂̌�ʈ��S���_���̑��i

�Q�@�u�S�Ă̍��Ȃ̃V�[�g�x���g�ƃ`���C���h�V�[�g�̐��������p�̓O��v�Ɋւ��鐄�i����

�@�V�[�g�x���g���p�ɌW��������H��ʖ@�̎{�s�ɔ����C�����Ȍ[��������W�J����ƂƂ��ɁC��ʎ��̔������ɂ������Q�̖h�~�E�y����}�邽�߁C���̍��ڂ𐄐i����B

�@(1)�@�������H��ʖ@�̎{�s�ɂ��C�S�Ă̍��Ȃ̃V�[�g�x���g���p���`�������ꂽ���Ƃ̎��m�ƒ��p�̓O��

�@(2)�@�V�[�g�x���g�ƃ`���C���h�V�[�g�̒��p�̕K�v���ƒ��p���ʂɊւ��鐳���������̑��i

�@(3)�@�`���C���h�V�[�g�̈��S���\�Ɋւ������

�@(4)�@�̊i�ɍ������`���C���h�V�[�g�̎g�p�ƍ��Ȃւ̐�������t�����@�̎��m�y�ю�t���̓O��

�R�@�u���]�Ԃ̈��S���p�̐��i�v�Ɋւ��鐄�i����

�@���]�ԗ��p�҂̌�ʈ��S�ӎ��̍��g��}��C��ʃ��[���̏���ƌ�ʃ}�i�[�̌���𑣐i���邱�Ƃɂ��C���]�ԏ�p���̌�ʎ��̖h�~�Ǝ��]�ԗ��p�҂ɂ��댯�E���f�s�ׂ̖h�~�������邽�߁C���̍��ڂ𐄐i����B

�@(1)�@�u���]�Ԃ̈��S���p�̑��i�ɂ��āv�i�����P�X�N�V���P�O����ʑ��{������j�ɂ���u���]�Ԉ��S���p�ܑ��v�����p�������]�ԗ��p�҂ɑ����ʃ��[���E�}�i�[�̎��m�ƊX���w���̋������ɂ�鎩�]�Ԃ̃��[�������炵�����S���p�̑��i�y�ю��]�Ԃ̒ʍs���@�ɌW��������H��ʖ@�̉����_�̎��m

�@�@�A�@�ԓ��̍����ʍs�����]�Ԃ̒ʍs���@�̎w���ƕ����ʍs���ɂ�������s�җD��̓O��

�@�@�C�@��l���C�P�����C�g�ѓd�b�g�p�C�w�b�h�z���g�p���̊댯���̍ĔF���ɂ����S�ʍs�̓O��

�@�@�E�@��ԓ��ɂ�����O�Ɠ��̑��ߓ_���̗�s

�@�@�G�@�����_���ɂ�����M������C�ꎞ��~�C���S�m�F�̓O��

�@�@�I�@�c���E�����̏�ԗp�w�����b�g���p�̑��i

�@(2)�@���]�Ԃ̈��S���̊m��

�@�@�A�@���]�Ԃ̓_�������̗�s

�@�@�C�@���]�Ԏ��̔�Q�҂̋~�ςɎ����邽�߂̊e��ی����x�̕��y�[��

�@�@�E�@���ˍޗp�i���̊��p���i

�@(3)�@�����_�C���]�ԓ��C�����C�w���ӁE���X�X���ɂ������ʈ��S���_���̑��i

�S�@�u�����^�]�̍���v�Ɋւ��鐄�i����

�@���H��ʖ@�̉����ɂ������^�]�ɌW�锱������������C�܂��C���y�ђn�������c�̂��n�߂Ƃ���W�@�ցE�c�̓��́C���̍���Ɍ����čL��E�[���������������i���Ă���Ƃ���ł���B����ɕ���19�N12���ɂ́C��K�����^�]�ґ����i��c�ɂāu��K�����^�]�ґ�̐��i�ɂ��āv�����肵�C���̑���������i���邱�ƂƂ����B������|�ɉ����C�L�������ɑ��C�����^�]�̈������E�댯���C��ʎ��̂̔ߎS����i���Ĉӎ����v��i�߂�ƂƂ��ɁA�^�]�҂̌�ʈ��S�ӎ��̍��g��}��C�����^�]�����₷�邽�߁C���̍��ڂ𐄐i����B

�@(1)�@�n��C�E��C�ƒ듙�ɂ���������^�]�������Ȃ����Â���̑��i

�@(2)�@�e��L��}�̂̊��p�ɂ������^�]�̍���Ɍ������L��[�������̐��i

�@(3)�@�𐌂��^�]���̌��i���Ԃ̉������n�߂Ƃ�������^�]�ɑ���s�������̋����i����21�N�U���P���{�s�j�ɂ��Ă̎��m�O��

�@(4)�@�����^�]�̈������E�댯���̗���������^�]�s�ׂ������邽�߂̉^�]�ҋ���̐��i

�@(5)�@���H�X���ɂ�����^�]�҂ւ̎�ޒ֎~�̓O��

�@(6)�@��ʎ��̔�Q�ғ��̐��f�����[���������ɂ������^�]����C�^�̏���

�@(7)�@�����ԉ^�����Ǝ҂̉c�Ə����ɂ�����A���R�[�����m��̕��y�y�т��̓K���Ȋ��p���i

��V�@�^���̎��{�v��

�@�^���̎��{�ɓ������ẮC���݂̌�������ʎ��̏�������ɐ����������E�F������C��L��T�E��U�Ɍf�����^���d�_�y�ѐ��i���ڂ̎�|�������e�w�ɒ蒅���Č�ʎ��̖̂h�~�Ɋ�^����悤�C�ȉ��̗v�̂ɏ]�����ʓI�ɉ^����W�J������̂Ƃ���B�܂��C�S���E�C��E�q��̌�ʕ���ɂ����Ă��C�����̃��[���̏���ƃ}�i�[�̏K���E�����}��Ȃǂ̌��ʓI�ȉ^����W�J������̂Ƃ���B

�@���̍ہC��ʎ��̔�Q�ғ��̎��_�ɔz�ӂ��Ȃ���C��ʎ��̂̔ߎS������̑������L�������ɑi���C�����̑��i�ɓw�߂�ƂƂ��ɁC�قƂ��Ȃnj�ʎ��̋]���҂ɑ���Ǔ��̈ӂ�\������̂Ƃ���B

�@�܂��C������l�ЂƂ肪��ʃ��[�������C��ʃ}�i�[�����H����Ȃnj�ʎ��̂ɒ��ӂ��čs�����C��ʎ��̂̔�����}�~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āC��N����V���ȍ����^���Ƃ��ĊJ�n�����u��ʎ��̎��[����ڎw�����v���C���������S��10���Ɏ��{����B�@

���̍����^���̎��{�ɓ������ẮC������l�ЂƂ肪��ʈ��S�ɂ��čl���C��ʎ��̂̂Ȃ��Љ�͍������炪������������̂ł���C�Ƃ̔F�����Љ�S�̂ɐ������L�߂�悤�w�߂���̂Ƃ��C�{�^���̓W�J�ɘA��������g���s�����̂Ƃ���B

�P�@��Ë@�ցE�c�̂ɂ�������{�v��

�@(1)�@��Ë@�ցE�c�̂́C���݊Ԃ͂��Ƃ��W�@�ցE�c�̓��Ƃ̘A�g�𖧂ɂ��C�x�����͑̐���ێ�����ƂƂ��ɁC��̓I�Ȏ��{�v������肵�C���i�̐����m��������̂Ƃ���B

�@(2)�@��Ë@�ցE�c�̂́C�g�D�̓������������Ēn��Z�����Q�����₷���悤�ɑn�ӁE�H�v���C�ȉ��̂悤�ȏ�������W�J���͎x��������̂Ƃ���B

�@�@�A�@�����ԋ��K�����̗��K�R�[�X�C�����o���ށC�V�~�����[�^�������p�����Q���E�̌��E���H�^�̊e���ʈ��S����̎��{

�@�@�C�@�W�������e��}�̂����p�����X���L�����y�[���C�X���w���E�ی�U�������̎��{

�@�@�E�@��ʈ��S���ނ�n��̌�ʎ��̎��ԂƓ������e�Ղɗ����ł���e�펑��(��ʎ��̓��v�C�L��[��������)�̒�

�@�@�G�@�L���ҁC��ʎ��̔�Q�ғ��ɂ���ʈ��S�V���|�W�E���̊J��

�@�@�I�@��ʈ��S�Ɋւ���앶�C�W�ꓙ�̕�W�Ɗ��p

�@(3)�@��Ë@�ցE�c�̂́C��ʈ��S�L�����y�[�����ʈ��S���瓙��ʂ��āC�������H��ʖ@��u��ʂ̕��@�Ɋւ��鋳���v�̉����_�̎��m��}��ƂƂ��ɁC�n��C�E��C�ƒ듙�ɂ���������^�]�������Ȃ��C�^������������̂Ƃ���B

�@(4)�@�s���{���C�s�撬�����́C���Ԍ�ʈ��S�c�́C��ʃ{�����e�B�A���Ƃ̕��L���A�g��}��C�{�^�����Z���{�ʂ̂��̂Ƃ��ēW�J�����悤�n��̌�ʎ��̎��Ԃ�C����ҁC��ҁC�q�ǂ����̑Ώۂɉ������Z���Q���^�̂��ߍׂ₩�ȉ^�������{����ƂƂ��ɁC����ҁC�q�ǂ��Ƃ��̐e�̊e���オ���Ɍ�ʈ��S�����ɎQ������Ȃǂ̌𗬂�ʂ��āC��ʈ��S���l����u����Ԍ𗬁v�ɒ��ڂ��������𐄐i������̂Ƃ���B

�@�@�A�@�n��C�ƒ듙�ɂ�������{�v��

�@�@�@�@������C������C�V�l�N���u���Ƃ̘A�g�ɂ�鐢��Ԍ𗬂�����ɓ��ꂽ�Q���E�̌��E���H�^�̌�ʈ��S���������J�Â���ƂƂ��ɁC�Z������̂Ƃ�����ʈ��S���_���C�q�����n�}�̍쐬�������{���C�Z�������猩����ʏ�̊댯�ӏ�����ϋɓI�ɂ��ݏグ�C���̔c���Ɖ����ɓw�߂�B

�@�@�@�@�܂��C�ƒ���ɂ�����b������ʂ��āC�����^�]�̍�����n�߂Ƃ����ʈ��S�ӎ������߂邽�߁C����Ɏ�����悤�Ȏ����E���̒��s���B

�@�@�C�@����ҕ����{�ݓ��ɂ�������{�v��

�@�@�@�@�{�ݐӔC�ҁC��t�C�Ō�t���Ƃ̘A�g�ɂ��C�Q���E�̌��E���H�^�̌�ʈ��S���������J�Â��C���s���E���]�ԏ�p���̈��S�Ȍ�ʍs�����ɂ��Ďw����O�ꂷ��ƂƂ��ɁC�W�ғ�����������ʈ��S���_���E�q�����n�}�̍쐬�������{���C����҂��猩����ʏ�̊댯�ӏ��̔c���Ɖ����ɓw�߂�B

�@�@�E�@�ۈ珊�C�c�t���C���w�Z���ɂ�������{�v��

�@�@�@�@�ی�ҁC�ۈ�m�C���t���Ƃ̘A�g�ɂ��C�Q���E�̌��E���H�^�̎q�ǂ��ƕی�҂��ꏏ�Ɋw�Ԍ�ʈ��S���������J�Â��āC���s���̈��S�Ȓʍs���@��O�L�u���]�Ԉ��S���p�ܑ��v�����p�������]�Ԃ̈��S���p�Ȃǂ̌�ʃ��[���̗����y�ь�ʃ}�i�[�̌����}��ƂƂ��ɁC�ی�҂ɑ���c���E�����̎��]�ԏ�p���ɂ������ԗp�w�����b�g���p�̑��i�ƃ`���C���h�V�[�g�̐������g�p�̓O���}��B

�@�@�@�܂��C�ی�ғ�����������ʈ��S���_���E�q�����n�}�̍쐬�������{���C�q�ǂ����猩���ʊw�H���ɂ������ʏ�̊댯�ӏ��̔c���Ɖ����ɓw�߂�B

�@�@�G�@�E��ɂ�������{�v��

�@�@�@�E��̊Ǘ��ҁC���S�^�]�Ǘ��ҁC�^�s�Ǘ��ғ��Ƃ̘A�g�ɂ��C���Ə����̋Ɩ��`�ԂɑΉ�������ʈ��S���������J�Â���ق��C�����^�]�̈������E�댯���C�V�[�g�x���g�̒��p���ʂƑS�Ă̍��Ȃɂ����钅�p�̓O��Ȃǂ̈��S�^�]���ʎ��̏�Ɋւ��邫�ߍׂ��ȏ����s���C�Г��L��(��)�����p�����ϋɓI�ȍL��[�����������{����B

(5)�@��Ë@�ցE�c�̂́C�V���C�e���r�C���W�I�C�C���^�[�l�b�g�C�L��ԁC�n��

�@�@�~�j�R�~�����C�e��̔}�̂����p���đΏۂɉ������L��[�������������ɓW�J����ƂƂ��ɁC�����̊e�탁�f�B�A�ɑ��C�^���d�_�����ʓI�ɐ��i���邽�߂̊֘A���͂��Ƃ��C��ʎ��̎��Ԃɉ��������̖h�~���I�m�ɐ��i���邽�߂̏���ϋɓI�ɍs���C��ʈ��S�ӎ��̍��g��}����̂Ƃ���B

�@�@�Ȃ��C�`���C���h�V�[�g�g�p�Ɋւ���e��L�ɓ������ẮC�u�`���C���h�V�[�g���p���i�V���{���}�[�N�v�����p�������ʓI�Ȑ��i��}����̂Ƃ���B

(6)�@��Ë@�ցE�c�̂́C�����̑S�E���ɑ��C�{�^���̎�|�y�яd�_�������m�����C�����^�]�����Ȃ��C�����Ȃ����Ƃ͂��Ƃ��C�S�Ă̍��Ȃɂ�����V�[�g�x���g�̒��p�⎩�]�ԏ�p���̌�ʃ��[���̏���ȂǁC�E�����g�����悵�Ė͔͓I�Ȍ�ʍs���������悤���i�̔z�ӂ�������̂Ƃ���B

�Q�@���^�c�̂ɂ�������{�v��

�@���^�c�̂́C��Ë@�ցE�c�̂��n�ߑ��̊W�@�ցE�c�̓��Ƃ̘A�g�𖧂ɂ��āC�n��ƈ�̂ƂȂ����^�����W�J�����悤��L�P�ɏ����C�g�D�̓����ɉ�������g�݂𐄐i����ƂƂ��ɁC�E���ɑ��Ė{�^���̎�|�������m�����C�E�����g�����悵�Ė͔͓I�Ȍ�ʍs���������悤���i�̔z�ӂ�������̂Ƃ���B

��W�@���ʕ]���̎��{

�@��Ë@�ցE�c�̂́C�^���I����ɂ��̌��ʂ̕]�����s���C���{���ʂ�I�m�ɔc�����邱�Ƃɂ��C����ȍ~�̉^���������ʓI�Ɏ��{�����悤�{��̌��ɓw�߂���̂Ƃ���B

|

|

2/19�������ȁA��l�ԂɌW�铖�ʂ̕ۈ���^�p��ʒB

|

�@����21�N1��1���ȍ~�̐���Ԃɂ��ď�p�Ԃ̊O������K�p�J�n����܂������A��l�Ԃ�����ɓK�������邽�߂̏����������Ă��Ȃ����̂�����Ƃ̎��Ԃ������������߁A���y��ʏȂł͏����������܂ł̊ԁA�K�p��P�\����|�̒ʒB���s���܂����B

�@�ڍׂ͈ȉ��̂Ƃ���B

��p�Ԃ̊O����̓K�p�ɌW�铖�ʂ̉^�p�ɂ���

�y��l�Ԃ̎戵�z

�@��p�Ԃ̊O����i�u���H�^���ԗ��̕ۈ���v�i���a26�N�^�A�ȗߑ�67���j��18���1����2���ɒ�߂��j�ɂ��ẮA����21�N1���ȍ~�ɐ��삳����p�Ԃ���K�p����܂����A��ʏ�p���q�����ԉ^�����Ɨp�����ԁi�^�N�V�[���j�ɔ�����Ж��\�����i������s���j�ɂ��ẮA���ʁA��p�Ԃ̊O����i�ۈ��18���1����2���j��K�p�����A�]���ǂ���i�K�p�W�����̂��߂̍����~�j�̎戵���Ƃ���܂����Ƃ́A�����m�̂Ƃ���ł��B

�@���ʁA��l�Ԃɂ��Ă��A�����\�肵�Ă�������ɓK�������邽�߂̏����������Ă��Ȃ����̂�����Ƃ̎��Ԃ������������Ƃ���A���y��ʏȂ��瓖��ɕʓY�̒ʒm������܂����̂ł��m�点�������܂��B

�@�{���Ăɂ��ẮA�����z�肵���Ȃ����Ԃɂ�菀�����x�ꂽ���̂ł��邱�Ƃ���A����ɓK�������鏀���������܂ł̊ԁA��l�Ԃɂ��ẮA����21�N1���ȍ~�ɐ��삳�ꂽ�����Ԃł����Ă��A���ʁA��p�Ԃ̊O����i�ۈ��18���1����2���j��K�p�����A�]���ǂ���i�K�p�W�����̂��߂̍����~�j�̎戵���Ƃ���܂��̂ŁA�M��P������֎��m���Ă�������悤���肢���܂��B

�@�Ȃ��A��p�Ԃ̊O����̓K�p�ɂ��ẮA����A�������������s����\��ł���܂����Ƃ�\���Y���܂��B

�y�Q�l�z

���F���H�^���ԗ��̕ۈ����2�͋y�ё�3�͂̋K���̓K�p�W�̐����̂��ߕK�v�Ȏ������߂鍐��

��\��

����20�N12��31���ȑO�ɐ��삳�ꂽ�����Ԃɂ��ẮA�ۈ����\�����ꍀ�A��y�ё�l���̋K����тɓ����̋K��Ɋ�Â��זڍ������\����ꍀ����攪���܂ŋy�ё�\���A��S���ꍀ�����㍀�܂ŁA��\�y�ё�\�O�����тɑ�S���\�����ꍀ����攪���܂ŋy�ё�\���̋K��ɂ�����炸�A���̊�ɓK��������̂ł���悢�B

�i1�j�����Ԃ̎Ԙg�y�юԑ̂́A���̊�ɓK�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�C�D�Ԙg�y�юԑ̂́A���낤�ŘA�s�ɏ\���ς�����̂ł��邱�ƁB

���D�ԑ̂́A�Ԙg�Ɋm���Ɏ��t�����A�U���A�Ռ����ɂ����݂��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邱�ƁB

�n�D�ԑ̂̊O�`���̑������Ԃ̌`��́A�s���ˋN��L���A���͉�]�������ˏo���铙���̌�ʂ̈��S��W���邨����̂�����̂łȂ����ƁB�������A��^���ꎩ���ԋy�я��^���ꎩ���Ԃɂ����ẮA���̌���łȂ��B

�j�D�Ō㕔�̎Ԏ����S����ԑ̂̌�ʂ܂ł̐��������́A�ʼn������̓̈�i���i���ԑ̂̌���֓ˏo���Đύڂ��邨����̂Ȃ��\���̎����Ԃɂ����Ă͎O���̓�A���̑��̎����Ԃ̂������^�����Ԃɂ����ẮA��\���̏\��j�ȉ��ł��邱�ƁB�������A��^���ꎩ���Ԃł����āA��������ꍇ�ɕK���ԑ䂪���܂�����̖��͍ō����x�O�\�܃L�����[�g�����������̂��̋y�я��^���ꎩ���Ԃɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

|

2/18���u�G�A�t�B���^�[�������i�L�����y�[���v�ւ̋��͈˗�������܂���

|

�@�Вc�@�l�S�������ԕ��i���c�̘A����i�S���A�j�ł́A�u�G�A�t�B���^�[���������ďȔR��y�ѓ�_���Y�f�iCO2�j�̍팸�Ɋ�^���A�n���̊����P�ɍv�����悤�I�v���X���[�K���ɁA����21�N3������6���܂Łi���Y���Ԃ̂����e�s�{���̎���ɉ�����2�P���Ԏ��{�j�W�L�L�����y�[�������{�������܂��B���ʁA���L�����y�[���̎��{�ɂ�����A�S���A�������A��ʂ��ē���ɑ����͈˗�������܂����B

�@�Ȃ��A�S���A�ł́A�W�L�L�����y�[������N�Ɉ����������{���Ă��܂����A���{�̖ړI���R����P��CO2�팸�ɂ��n�������P�ł��邱�ƁA�܂��A�������Ǝ҂ɂ��L�v�ł��邱�Ƃ���A�����A���{�N�x����Q�����邱�Ƃɂ��܂����B

�u�G�A�t�B���^�[�������i�L�����y�[���v���ƌv��

�i�Ёj�S���A���ψ���

���ړI��

�@����20�N3������6���܂Ŏ��{�����u�G�A�t�B���^�[�������i�L�����y�[���v���Ƃ́A�啝�ȔR����P��CO2�팸�Ɋ�^���n�������P�ɑ傢�ɖ𗧂��Ƃł���A�����Ԑ����E���i�ƊE�ɂƂ��Ă��̑��̃����b�g���傫�����Ƃ���A���N�x�Ɉ�����������21�N3������6���܂ł̊��ԂɊW�c�̂̋��͂Ď��{���邱�ƂƂ���B

�����{��́�

�i�Ёj�S�������ԕ��i���c�̘A����

�����^�c�́�

���{�t�B���^�[�G�������g�H�Ɖ�

���{�����ԕ��i����iJAPA�j

�i�Ёj���{�����Ԑ����U����A����

���X���[�K����

�u�G�A�t�B���^�[���������ďȔR��y�ѓ�_���Y�f�iCO2�j�̍팸�Ɋ�^���A�n���̊����P�ɍv�����悤�I�v

���L�����y�[�����{���ԁ�

�@����21�N3���`6���܂ł�4�J���̊��ԓ��ɂ����āA�e���{���̎���ɉ����Ē�߂���ԁi2�P���ԁj�Ɏ��{������̂Ƃ���B

���Ώەi�ځ�

�G�A�t�B���^�[�i�Ώۃ��[�J�[�͎w�肵�Ȃ��B�j

���������{���l��

����21�N7�����Ŏ��сi������ƑΑO�N��L�ї��j�����܂Ƃ߂�B

���̑��c�[���̔z�z���@��

�@�̑��c�[���i�`���V�A�|�X�^�[�A�E�����j�̔z�z���@�ɂ��ẮA�e���{���g���Ɉꊇ���t���A�e���{���g������͑g�������Ǝ҂ɔz�z������@�Ƃ��܂��B

|

|

2/16���y�����ԂɌW��\���̔N�x���W���ɘa�̋��͈˗�������܂���

|

�@�y�����Ԍ�������瓖��ɁA�y�����ԂɌW��\���̔N�x���W���̊ɘa�ɂ��ĉ��L�̂Ƃ��苦�͈˗�������܂����B

�@

���ɔN�x�ŏI����31���́A��ύ��G���\�z����܂��̂ŁA�N�x���W���̊ɘa�ɂ����͉������܂��悤���肢�v���܂��B

�@�������A������̋Ɩ��^�c�ɂ������Ƃ����͂�����������\���グ�܂��B

�@���āA����20�N�x���e��\���葱�������W������N�x�����}���邱�ƂƂȂ�܂����A������ɂ����܂��ẮA�@OCR�@��̗Վ����݁A�A�\���������̌ٗp�A�B���ԏ�̎؏グ�A�C�|�X�^�[�ɂ��L��Ȃǂ̔N�x���ɖZ������{���邱�ƂƂ��Ă���܂��B

�@���L�����ɂ��Ă������Ƃ����͂����������܂��悤���肢����ƂƂ��ɎP������ւ̎��m����낵�����肢���܂��B

1�D�J�グ�\���̑��i

�@3���ɗ\�肳��Ă���\���A����3�����̐\���ɂ��ẮA�\�Ȍ���J�グ�čs���悤���肢���܂��B�܂��A���ɔN�x�ŏI����31���́A��ύ��G���\�z����A�ꍇ�ɂ���Ă͓������ɏ����ł��Ȃ��Ȃ邨���������܂��̂ŁA�ɗ́A�\���������悤���肢���܂��B

2�D�\���萔���̈ꊇ�[�t�̑��i

�@�\���萔���̈ꊇ�[�t���x�����p���Ă��������A�����̍��G�ɘa�ɂ����͂����肢���܂��B

3�D�\���҂ɑ���L��

�@�N�x���W���ɘa�ɑ��鋦�͗v���̂��߂̃|�X�^�[����ō쐬�A�z�t���܂��̂ŁA�����ڗ����Ɍf�����邱�Ɠ��ɂ��A�\���҂ɑ���L������肢���܂��B |

|

2/13�������ȁA�n�C�G�[�X�������ԂɌW�鎩���Ԍ����̌�L�ڂ��

|

�@�����Ȃ́A�����^�A�x�ǁi�i��Ԍ���j�ɂ����āA���������{�b�N�X��(�g���^��)�̂����ANOx�EPM

�@�Ԏ�K���K���Ԃł���ɂ��ւ�炸�A�s�K���ƎԌ��ɕ\�L�������̂����邱�Ƃ������������߁A�������s�����B

�@�܂��A���[�U�[�ɑ��ẮA���[�J�[�ł���g���^�����ԁi���j���瑬�₩�ɘA�����s���A�NJ��^�A�x�Ǔ��ɂ����Ď����Ԍ����̍����ւ����s���ق��A�W�c�̂Ƌ��͂��A���������{����Ƃ��Ă���B

�P�D���Ă̊T�v

�@����21�N�Q���S���i���j�A�����^�A�x�ǁi�i��j�ɑ��A�g���^�n�C�G�[�X�R�~���[�^�[GE-RZH124B�̉����Ԃ̎����Ԍ����Ɋւ��ANOx�EPM

���n����ł̓o�^�̉ۂɌW��L�ڂɋ^�`������Ƃ̏����A���Y�^���ɌW�鏔���l���A���y��ʏȂ̎����ԓo�^�����Ɩ��d�q����V�X�e���iMOTAS�j��ɑ��݂��Ă��Ȃ��������Ƃ���A���[�J�[�ł���g���^�����ԁi���j�֖₢���킹�����s�����Ƃ���A�{���^���̎����Ԃ̉����Ԃ̂����ԗ����d�ʂ��y���������̂ɂ��ẮANOx�EPM

�@�Ԏ�K���K���ԂƂ��ׂ����̂ł��邱�Ƃ�������A���̌��ʁA�����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����Ă��邱�Ƃ��������܂����B

�@�܂��A�g���^�n�C�G�[�X�o���E�g���^���W�A�X�G�[�X�o���̌^��GE-RZH102V �AGE-RZH112V�AGE-RZH112K �ł����l�̌�L�ڂ����邱�Ƃ��������܂����B

�y�������Ă��������L�ڂ̎����ԁz

�@���g���^�n�C�G�[�X�R�~���[�^�[�E�g���^���W�A�X�G�[�X�R�~���[�^�[�̌^���FGE-RZH124B

�@���g���^�n�C�G�[�X�o���E�g���^���W�A�X�G�[�X�o���̌^���FGE-RZH102V GE-RZH112V GE-RZH112K

�@�����x�o�^�N���F����10 �N8 �����畽��15 �N8 ���܂ł̊ԂɐV�ԂƂ��ĐV�K�o�^���ꂽ����

�@�����Ȃ����O�����̉������s���ԗ����d�ʂ�2.5 �g���ȉ��i���ʎԁj�ƂȂ�A�g�p�̌`�Ԃ���Ƃ��ē����ԁA�L�����s���O�J�[�A�x�@�ԓ�

�@�S�����v679 �� �i����21 �N1 �������݁j �i�ڍׂ͕ʓY�P �Q�Ɓj �Q�Ɓj

�y�����Ԍ����̋L�ځz

�@��������L�ڗၟ

�@�u���̎����Ԃ͕���21 �N2 ��XX ���ȍ~�̗L�����Ԗ���������NOx�EPM ���n����Ɏg�p�̖{����u�����Ƃ��ł��܂���v

�@���������L�ڗၟ

�@�u�g�p�Ԏ�K���iNOx�EPM�j�K���v

�Q�D����

�@�i�P�j �{���Y���̂S�̌^����NOx �r�o�ʏ����l�́A�{���ANOx�EPM �@���NOx �K���l�ɓK�����Ă���Ƃ���ł��B

�@�������A���y��ʏȂ̎����ԓo�^�����Ɩ��d�q����V�X�e���iMOTAS�j�ɁA�{���Y���̂S�̌^����NOx�r�o�ʏ����l�������Ă��Ȃ��������߁A���Y�����Ԃ����ʎԂɉ������ꂽ�ꍇ�ɁA�d�ʎԂ�茵������l�ł��钆�ʎԂ�NOx�EPM

�K���l�ɓK�����Ȃ������ԂƂ��Ĕ��肳��A�����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����ꂽ���Ƃ������ƍl�����܂��B�i�ʓY�Q �Q�Ɓj �Q�Ɓj

�@�i�Q�j �{���Y���̂S�̌^���ɌW��NO���r�o�ʏ����l��MOTAS ��ɓ����Ă��Ȃ��������R���ڍׂɂ��ẮA���y��ʏȋy�уg���^�����ԁi���j�ɂ����Ē������ł��B

�R�D���y��ʏȂ̑Ή�

�@�i�P�j 2 ��10 ���t���ŁA���ɁA���y��ʏȂ̎����ԓo�^�����Ɩ��d�q����V�X�e���iMOTAS�j�ɖ{���Y����4 �̌^����NOx �r�o�ʏ����l������ƂƂ��ɁA�����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����Ă��邱�Ƃ����ɔ������Ă��鎩���ԁi�v679

��j�ɌW��MOTAS ��̋L�^���ANOx�EPM �K���l�ɓK�����Ă�����̂Ƃ��ďC�����s�����Ƃ���ł��B

�@�i�Q�j �����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����Ă��鎩���Ԃ̃��[�U�[�ɑ��ẮA���[�J�[�ł���g���^�����ԁi���j���瑬�₩�ɘA�����s���A�NJ��^�A�x�Ǔ��ɂ����Ď����Ԍ����̍����ւ����s�����ƂƂ��Ă���܂��B

�@�i�R�j �܂��A�{���A�g���^�����ԁi���j�̓��Y�^���ȊO�̎����ԋy�ё��̃��[�J�[�̎����Ԃɂ��ē��l�̎��Ă��������Ă��Ȃ����ǂ����̒������A�i�Ёj���{�����ԍH�Ɖ�y�ѓ��{�����ԗA���g���ɑ��Ďw�����܂����B�i�ʓY�R �Q�Ɓj �Q�Ɓj

|

�y�ʓY�P�z�����Ԍ����̌�L�ڂɂ�����^���ʑΏێԗ����Ǝ�Ȏg�p�`��

�y�ʓY�Q�z�g���^�n�C�G�[�X���̉����ԂɌW�鎩���Ԍ����̌�L�ڂ̌���

�y�ʓY�R�z�����w�����e

�y�ʓY�S�z�m�n���E�o�l�@�Ԏ�K��

|

2/1��3/22(��)�͓����}���\���ɂ��23����Ɍ�ʋK�����~����܂�

|

|

|

2/9���s�K�ȐV�K������(���������ԓ͏o�R)�ւ̑Ή��˗�������܂���

|

�@�����Ȃ́A�����^�A�x�ǁi�i��Ԍ���j�ɂ����āA���������{�b�N�X��(�g���^��)�̂����ANOx�EPM �@�Ԏ�K���K���Ԃł���ɂ��ւ�炸�A�s�K���ƎԌ��ɕ\�L�������̂����邱�Ƃ������������߁A�������s�����B

�@�܂��A���[�U�[�ɑ��ẮA���[�J�[�ł���g���^�����ԁi���j���瑬�₩�ɘA�����s���A�NJ��^�A�x�Ǔ��ɂ����Ď����Ԍ����̍����ւ����s���ق��A�W�c�̂Ƌ��͂��A���������{����Ƃ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@���Ώێԗ��ꗗ�\

|

�P�D���Ă̊T�v

�@����21�N�Q���S���i���j�A�����^�A�x�ǁi�i��j�ɑ��A�g���^�n�C�G�[�X�R�~���[�^�[GE-RZH124B�̉����Ԃ̎����Ԍ����Ɋւ��ANOx�EPM ���n����ł̓o�^�̉ۂɌW��L�ڂɋ^�`������Ƃ̏����A���Y�^���ɌW�鏔���l���A���y��ʏȂ̎����ԓo�^�����Ɩ��d�q����V�X�e���iMOTAS�j��ɑ��݂��Ă��Ȃ��������Ƃ���A���[�J�[�ł���g���^�����ԁi���j�֖₢���킹�����s�����Ƃ���A�{���^���̎����Ԃ̉����Ԃ̂����ԗ����d�ʂ��y���������̂ɂ��ẮANOx�EPM �@�Ԏ�K���K���ԂƂ��ׂ����̂ł��邱�Ƃ�������A���̌��ʁA�����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����Ă��邱�Ƃ��������܂����B

�@�܂��A�g���^�n�C�G�[�X�o���E�g���^���W�A�X�G�[�X�o���̌^��GE-RZH102V �AGE-RZH112V�AGE-RZH112K �ł����l�̌�L�ڂ����邱�Ƃ��������܂����B

�y�������Ă��������L�ڂ̎����ԁz

�@���g���^�n�C�G�[�X�R�~���[�^�[�E�g���^���W�A�X�G�[�X�R�~���[�^�[�̌^���FGE-RZH124B

�@���g���^�n�C�G�[�X�o���E�g���^���W�A�X�G�[�X�o���̌^���FGE-RZH102V GE-RZH112V GE-RZH112K

�@�����x�o�^�N���F����10 �N8 �����畽��15 �N8 ���܂ł̊ԂɐV�ԂƂ��ĐV�K�o�^���ꂽ����

�@�����Ȃ����O�����̉������s���ԗ����d�ʂ�2.5 �g���ȉ��i���ʎԁj�ƂȂ�A�g�p�̌`�Ԃ���Ƃ��ē����ԁA�L�����s���O�J�[�A�x�@�ԓ�

�@�S�����v679 �� �i����21 �N1 �������݁j �i�ڍׂ͕ʓY�P �Q�Ɓj �Q�Ɓj

�y�����Ԍ����̋L�ځz

�@��������L�ڗၟ

�@�u���̎����Ԃ͕���21 �N2 ��XX ���ȍ~�̗L�����Ԗ���������NOx�EPM ���n����Ɏg�p�̖{����u�����Ƃ��ł��܂���v

�@���������L�ڗၟ

�@�u�g�p�Ԏ�K���iNOx�EPM�j�K���v

�Q�D����

�@�i�P�j �{���Y���̂S�̌^����NOx �r�o�ʏ����l�́A�{���ANOx�EPM �@���NOx �K���l�ɓK�����Ă���Ƃ���ł��B

�@�������A���y��ʏȂ̎����ԓo�^�����Ɩ��d�q����V�X�e���iMOTAS�j�ɁA�{���Y���̂S�̌^����NOx�r�o�ʏ����l�������Ă��Ȃ��������߁A���Y�����Ԃ����ʎԂɉ������ꂽ�ꍇ�ɁA�d�ʎԂ�茵������l�ł��钆�ʎԂ�NOx�EPM �K���l�ɓK�����Ȃ������ԂƂ��Ĕ��肳��A�����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����ꂽ���Ƃ������ƍl�����܂��B�i�ʓY�Q �Q�Ɓj �Q�Ɓj

�@�i�Q�j �{���Y���̂S�̌^���ɌW��NO���r�o�ʏ����l��MOTAS ��ɓ����Ă��Ȃ��������R���ڍׂɂ��ẮA���y��ʏȋy�уg���^�����ԁi���j�ɂ����Ē������ł��B

�R�D���y��ʏȂ̑Ή�

�@�i�P�j 2 ��10 ���t���ŁA���ɁA���y��ʏȂ̎����ԓo�^�����Ɩ��d�q����V�X�e���iMOTAS�j�ɖ{���Y����4 �̌^����NOx �r�o�ʏ����l������ƂƂ��ɁA�����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����Ă��邱�Ƃ����ɔ������Ă��鎩���ԁi�v679 ��j�ɌW��MOTAS ��̋L�^���ANOx�EPM �K���l�ɓK�����Ă�����̂Ƃ��ďC�����s�����Ƃ���ł��B

�@�i�Q�j �����Ԍ����Ɍ�����L�ڂ����Ă��鎩���Ԃ̃��[�U�[�ɑ��ẮA���[�J�[�ł���g���^�����ԁi���j���瑬�₩�ɘA�����s���A�NJ��^�A�x�Ǔ��ɂ����Ď����Ԍ����̍����ւ����s�����ƂƂ��Ă���܂��B

�@�i�R�j �܂��A�{���A�g���^�����ԁi���j�̓��Y�^���ȊO�̎����ԋy�ё��̃��[�J�[�̎����Ԃɂ��ē��l�̎��Ă��������Ă��Ȃ����ǂ����̒������A�i�Ёj���{�����ԍH�Ɖ�y�ѓ��{�����ԗA���g���ɑ��Ďw�����܂����B�i�ʓY�R �Q�Ɓj �Q�Ɓj

|

�y�ʓY�P�z�����Ԍ����̌�L�ڂɂ�����^���ʑΏێԗ����Ǝ�Ȏg�p�`��

�y�ʓY�Q�z�g���^�n�C�G�[�X���̉����ԂɌW�鎩���Ԍ����̌�L�ڂ̌���

�y�ʓY�R�z�����w�����e

�y�ʓY�S�z�m�n���E�o�l�@�Ԏ�K��

|

2/9���|�R�������K���̑�48�������|3��������ΏێԁA�r�K�X�K���̒lj���-

|

�@�����Ԍ����Ɨ��s���@�l�́A�u���H�^���ԗ��̕ۈ���̍זڂ��߂鍐��(����20�N3��25��)�v���̈ꕔ��������тR��������E�摜�擾���u�̉摜�擾�����Ԃ̒lj����ɔ����A�R�������K��̑�48��������ʒB�����B

�@����́A�R��������E�摜�擾���u�̉摜�擾�Ώێ����ԊW�A�����Ԕr�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����K���j�W�Ȃǂɂ��ĕ���21�N2��6������{�s�������̂ŁA�R��������E�摜�擾���u�̉摜�擾�Ώێ����Ԃ̒lj��ɂ��ẮA����21�N4��1������{�s����B

�@��ȉ����̊T�v�́A�ȉ��̂Ƃ���B

�@(�S���͂�����@�R�������K���̈ꕔ�����i��48�������j�̊T�v�ƐV���Ώƕ\)

�P�D�R��������E�摜�擾���u�̉摜�擾�Ώێ����Ԃ̊W

�@(1�j�����Ԍ�����ɂ�����f�����y�ѐR�����ɂ�����w������lj�

�@�@

�ғ��ւ̒��ӊ��N�̂��߁A�R��������E�摜�擾���u�̎g�p���̒��ӎ������R�[�X���Ɍf�����邱�ƕ��тɉ摜�̎B�e�y�я���������s���Ă���ꍇ�ɁA�ԗ��ȊO�̎ʂ荞�݂�h�~���邽�߁A�ԗ��̋ߖT�ɋߊ��Ȃ��悤�w�����邱�ƂL�����B

�@(2) �R��������E�摜�擾���u�̉摜�擾�Ώێ����Ԃ̒lj�

�@�@�摜�擾�̑Ώێ����ԂɁA��^���ꎩ���Ԃ�lj������B

�@(3) �擾�����摜�����֒��邱�Ƃ��K��

�@�@�R��������E�摜�擾���u�Ŏ擾���������Ԃ̉摜���A�d���I���@���ɂ�荑�֒��邱�Ƃ��K�肵���B

�Q�D�����Ԕr�o�K�X�K���i�|�X�g�V�����K���j�̊W

�@(1) �V�Ԃ̐V�K�����y�ї\�������ɂ�����r�o�K�X�K���i����21�E22 �N�K���j

�@�@

�y����R���Ƃ��鎩���ԋy�ѓV�R�K�X�Ȃǂ�R���Ƃ��鎩���Ԃɂ��āA���f�_�����y�ї��q���̋K���l�����������B

�@�@�܂��A�K�\������R���Ƃ���z���^���f�_�����Ҍ��G�}���������ڕ��ˎ��G���W����L���鎩���Ԃɂ��āA���q���̋K���l���K�肵���B

�@(2) ����4 ���[�h�K���̔p�~

�@�@�y����R���Ƃ��鎩���Ԃ̔r�o�K�X�ɂ��āA����4 ���[�h�̋K����p�~�����B

�@(3) �f�B�[�[���Ԃ̌��z���W���K���i����21�E22 �N�K���j

�@�@�y����R���Ƃ��鎩���Ԃ̖������ɔ�������r�o�K�X�̌��z���W���̋K���l�����������B

�@(4) �K�p�W�̐����\�̉����y�я]�O�K��̓K�p�\�̒lj�

�@�@�r�o�K�X�K���̉����ɂ��A�K�p�W�̐����ɌW��ꗗ�\�̉����y�я]�O�K��̓K�p�\�ɓK�p������lj������B

�R�D���̑�

�@�@�R�������K���̌���������邽�߁A���v�̉������s�����B |

�@�y�W�����N�z

�@�� �R�������K���̈ꕔ�����i��48�������j�̊T�v�ƐV���Ώƕ\ (�����@�l�����N) (�����@�l�����N)

|

2/6��3��1��(��)�ߑO���͎�s��11������(�㉺��)���ʍs�~

|

�@�����s���A����21�N3��1���i���j�Ɂu�������C���{�[�E�I�[�N���v���J�Â���邱�Ƃɂ���ʋK���̈ē�������܂����̂ł��m�点�������܂��B

�@�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�B

|

1/29�������ȁ@����20�N�x�f�B�[�[�������N���[���L�����y�[���̐��ʂ����\

|

�@���y��ʏȂł́A��s�s�n�擙�ɂ������C���̉��P���i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�W�@�ւ̋��͂āA����20�N�U���y��10�����d�_���{���ԂƂ��āu�f�B�[�[�������N���[���E�L�����y�[���v��S���I�Ɏ��{���A��������ԗ�3,001��A23��ɐ������ߏ���t�A���f�����ʕ�83�����A�L�����y�[���̑����I�Ȑ��ʂ����\�����B

�@�������ʂ�����ƁA�f�B�[�[�������ɂ��ẮA�_���E�����ɂ�����ጸ���ʂ��F�߂��A���ɃG�A�N���[�i�[�̐��|���ɂ�鍕���ጸ���ʂ��m�F�ł����B

�@�ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�B

������20�N�x�u�f�B�[�[���N���[���E�L�����y�[���v�̐��ʂ����m�点���܂�

�u�f�B�[�[���N���[���E�L�����y�[���v�̐��ʂ����m�点���܂��B

�` ��������ԗ�3,001��̂���23��ɐ������ߏ���t�A���f�����ʕ�83�� �`

�@���y��ʏȂ́A��s�s�n�擙�ɂ����鎩���ԂɋN�������C������肪�ˑR�Ƃ��Č������ɂ���A���ł���C�����ւ̉e���x���傫���f�B�[�[���Ԃ̔r�o�K�X��̈�w�̐��i�����߂��Ă��邱�Ƃ���A�x�@�A�����Ԍ����Ɨ��s���@�l���W�@�ւ̋��͂āA����20�N�U���y��10�����d�_���{���ԂƂ��āu�f�B�[�[���N���[���E�L�����y�[���v��S���I�Ɏ��{����ƂƂ��ɁA�L�����y�[���̌[�������̈�Ƃ��āA�|�X�^�[��[�t���b�g���̌f���E�z�z���s���A���̂悤�Ȑ��ʂ邱�Ƃ��ł��܂����B

�P�D�X����������

�d�_���{���Ԓ��̊X�������ł́A�S����3,001��̃f�B�[�[���Ԃɂ��č�����������{���܂����B���̂���23��̎ԗ��ɑ��A�������ߏ��̌�t���s���܂����B

�܂��A�������Z�x���͊�ɂ��R���Ɋւ��錟���ɂ��ẮA668����{���A��

�̌��ʁA�s���y���i�K�i�O�̔R���j���g�p����ԗ����U�䔻�����܂����B

�Q�D���f�����ʕx����

����14�N�x��蓱���������f�����̒ʕx�ɂ��ẮA�S���̉^�A�x�ǂɖ��f�������k�����u����110�ԁv��ݒu���A��ʂ̕�������Ƃ��Ċ�ꂽ��������������r�o���Ă��鎩���Ԃ̃��[�U�[�ɑ��A����_�����̎w�����s���Ƃ������̂ł��B

����20�N�S������10���܂ł̊Ԃł́A�S����83���̒ʕ���A�ԗ�������

���ꂽ66���̎����ԃ��[�U�[�ɑ��ăn�K�L�ɂ�莩��_�������{����悤�w�����s���܂����B

�R�D�_�������ɂ�鍕���ጸ����

����20�N10�����ɐ����̂��߂ɓ��ɂ����f�B�[�[����47,088��ɂ��āA

������ɂ����鍕���̒ጸ���ʂ������Ƃ���A�����Z�x��10���ȏ�ጸ�����ԗ���16,955��i�S�̂�36���j����܂����B�_���������f�B�[�[�������̒ጸ�ɑ傫�Ȍ��ʂ����邱�Ƃ��m�F����܂����B

�S�D�G�R�h���C�u�̕��y�̑��i

�S���Ŗ�T�P�����̃`���V��z�z���A�G�R�h���C�u�̎��m�ɓw�߂܂����B |

|

2/1������21�N�����ԕ������Ǝғ����^�A�x�ǒ��\�������{����܂�

|

�@�W�L�ɂ��āA�\���̏����͉��L�̒ʂ�ł��B

�@

�Y������鎖�Ə�͐U����e�x���ɂĐ\���������A����21�N�R��31���i�j�܂łɎx����������o�������B

�@�Ȃ��A�\���\���͎x�����i�x���j���E�ƂȂ��Ă���܂��̂ŁA���ʉ�����Ə�͊e�x���ɒ��ڂ��\���o�������B

�@�܂��A�\�����̋L�ڗv�̓��͊e�x���ɔ����t���Ă���܂��̂ŁA���\���o�������B

�\������

���L�̂P�`�T�̏������ׂĂ����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł��B

�P�D����18�N�R���R�P���ȑO�ɔF���Ă��鎖�Ə�i�F�ؔԍ��P�|11308���j

�Q�D����18�N�A19�N�A20�N�Ɏx�ǒ��\�����Ă��Ȃ����Ə�

�R�D�p�������̐��сi����20�N�P���`����20�N�P�Q���j���X�T���ȏ�̍��i���ł��鎖�Ə�i�w��H��ɂ����Ă͎����������̐��т��P�O�O���ł��邱�Ɓj

�S�D�����ԍH���̐����m�ۗ̕L�����S�O���ȏ�ł��鎖�Ə�

�T�D���H�^���ԗ��@�y�ъW�@�߂����炵�A�����Z�p�A���Ə�̐ݔ��y�ьڋq�Ǘ����̎��Ɖ^�c���K�����D�ǂƔF�߂��鎖�Ə�

�@�Ȃ��A���Ƒg���y�ы����g���̔F��L���������ΏۂƂȂ�܂����A����_���������сi�䐔�j���g���ւ̎����䐔�i�p�������j�̂U�O���ȏ�ł���A�Đ����̎��{�y�ь���K�ł��邱�Ƃ������ƂȂ��Ă���܂��B

���ڍׂ́A�U����ƕ����͊e�x���܂ł��₢���킹�������B |

|

2/1���u����20�N�x������C�ҁi�@�߁j���ʌ��C�v�J��

|

�@����20�N�x������C�ҁi�@�߁j���C�i����20�N10������11���ɂ�����60����{�j�̖���u�҂�ΏۂɕW�L���C��21�N�R�����{�ɊJ�Â��܂��B

�@�Ȃ��A�Y�����Ə�ɂ��ẮA����J�Èē��𑗕t�v���܂��B

�܂��A����21�N�x��P�������K�i�T����t�A�U������V���ɂ����Ď��{�\��j����u�\��̕��́A����20�N�x������C�ҁi�@�߁j���C����u���Ă��Ȃ��ƌ��������K����u�ł��܂���̂ŁA�Y���������͎��ƕ��܂ł��A���������B

�U����ƕ��@03-5365-2312

|

����20�N�x���ƌv��ċy�ю��x�\�Z�Ă̐R�c�����肢����U����A���H�g���̗Վ��������

����20�N�x���ƌv��ċy�ю��x�\�Z�Ă̐R�c�����肢����U����A���H�g���̗Վ��������